1637年10月27日上午,盖州城以南大约60多公里的复州华铜矿。

此时这里聚集了大约2500人,包括三百城管、四百警察、1300多大连生产建设兵团的民兵和五百正蓝旗民兵,距离华铜矿大约一公里的海岸边还停着十艘海船。

这批人原本集结在复州长兴岛,准备乘船或走驿道跟随布特北伐。因为镇江堡之战的影响,布特修改了北伐的目标,将北伐军裁减了近一半。于是大部分被裁的北伐部队,包括十艘海船,就被布特派来这里开采铜矿。

镇江堡之战给布特的感觉,除了清军难打,就是打仗太烧钱了。

不算他私自发行的“超市购物券”、“房地产券”,他平时给东江支队发军饷的开支每个月不到六千银元。结果镇江堡一战,他一次性发下去的奖金和参战津贴超过五万银元,阵亡和伤残抚恤超过一万银元,合计花费了近七万银元,接近一年的银元军饷开支。(注1)

要知道布特来东江镇之后手头能直接和间接调动的白银,最多时也才45万两左右。包括临高的财政拨款20万银元,东江公司在临高筹集到的近20万两白银,从黄龙那里缴获的白银两万多两,沈世魁等皮岛军民参股东江公司投入的白银三万多两。其中东江公司的白银如果要调动,还得跟沈世魁等东江公司的股东商量“贷款”。

按照这个花钱速度,镇江堡之战再打上五次,布特可能就没白银可用了。

当初开表彰大会时,布特光想着如何激励参战的士兵,如何才能不亏待卖命的士兵,事后一算才发现花钱如流水。

如果有人问为何东江支队的士兵拿到白银后只存不花?

那是因为布特给东江支队的待遇很优厚,光包吃住这一条就能让很多单身士兵“工资基本不动”。对于家在东江镇的士兵,布特下发的“超市购物券”能保证大部分军属的基本温饱。对于家在临高和广东的士兵,他们习惯把拿到的大部分银元寄回老家。

此外,东江支队的士兵有一大半是“新入伙”的,还没有养成将白银存进银行赚利息的习惯,这也在一定程度上阻碍了布特对白银的回收。

结果就是,布特下发的白银军饷,很少能通过内部贸易回归财政。

对于“白银流失”的情况,布特规划了多种途径缓解“银荒”,计划在打完这一仗后实行。

一是鼓励士兵将临高和广东的家属接来东江镇,尽可能将白银消费留在东江镇的地盘。

二是在战后发展“婚姻经济”和“房地产经济”,应该可以暂时“掏空”部分士兵的白银储蓄。

三是通过宣传让士兵采购一些轻工业产品,并将大部分白银存进银行。

四是开采铜矿、铸造铜钱,以取代部分白银作为“收藏性货币”。

其实对于底层士兵和百姓的日常消费来说,铜钱不仅更实用,也一样能“保值”。不仅能用于“内贸“,也可用于“外贸”。

之前没有开采华铜矿,一是因为东江镇百废待兴,有太多项目同时开工,忙不过来。二是因为华铜矿相对靠近满清的地盘,不太安全。

但现在不一样了,打下盖州之后,华铜矿由“边境”地带转变为“大后方”,安全有保障,关键是布特现在急需铜钱。

所以在长兴岛会师后,布特将大量裁撤下来的二线北伐部队打发去挖铜矿。

负责华铜矿项目的归化民干部冯伯惠也很卖力,带着队伍水陆并进两天内狂奔90多公里抵达华铜矿,并在一天内建好海运码头和居住的临时窝棚。勘探工作也同时进行,虽然暂时还没发现铜矿矿脉,却意外发现了砂金。

正当冯伯惠准备大干一场时,一纸飞鸽传书中断了他的采矿事业。布特的命令是,除了留一个民兵中队继续采矿前的勘探、准备工作,其他人立即水陆并进参加北伐。

冯伯惠:?

他很想吐槽:布司令怎么“朝令夕改”、想一出是一出?从参加北伐到改去华铜矿,现在又要参加北伐,不会等人到达目的地后又第三次更改命令吧?

……

1637年10月27日中午,旅顺城北,旅顺龙河北面尽头的一个院子里,一伙人正在吃饭。

这里是旧时空清末“水师营”的所在地,布特打算在这里建设一所学校,为东江支队培养文职干部和军官。但在学校正式开张之前,这里又是东江支队的临时监狱,关押着一批拒绝“从贼”的明军高级军官。包括旅顺之战中被俘的黄龙、樊化龙、张大禄、谭应华,尚可喜手下的副将俞亮泰、仇震泰。

典狱长江公明带着几个狱警进来后下令道:“送黄总兵上路!”

黄龙心中一紧,心想难怪今天这顿饭丰盛异常、有酒有肉,原来是我的最后一顿,髡贼终于要对我下毒手了!在两个狱警来拉黄龙之时,他先砸碎了酒杯,然后一边挣扎一边大声咒骂:“髡贼,老子二十年后又是一条好汉!大明官军迟早会收复旅顺,尔等皆死无葬身之地!”

谭应华起身说道:“黄总兵且先行一步,相信吾等不久之后也会追随黄总兵而去!”

其他将领有的沉默不语,也有的准备“骂贼而死”,大声怒骂:“人生孰无死,宁死荒外,绝不降贼!”

……

他们都和黄龙一样,觉得今天这顿是断头饭,自己不久之后也会被处决。

却听江公明说道:“诸位将军误会了,我大宋最敬重忠良义士,怎会屠戮诸位?是其他的大宋首长想要见黄总兵,让我送黄总兵过去。我想黄总兵这一去,不知要多久才能与诸位将军再聚,所以给诸位吃顿好的,让大家给黄总兵饯行!”

黄龙等人听了后,心想江公明应该没必要在这件事上骗自己,脸色相继缓和了下来。

接着就是黄龙与几个将领互道珍重,依依惜别。

去码头的路上,江公明依然在劝降黄龙:“黄总兵,首长们是大宋遗民,与尔等皆为炎黄子孙,尔等又何必如此敌视大宋呢?去了济州岛后,跟那边的首长好好谈谈,不如就此降了大宋,我相信大宋是不会亏待黄总兵的。”

到了旅顺码头后,黄龙却见港湾内繁忙异常,不断有人上上下下。

一些人刚好经过黄龙身边,用女真话彼此交谈。

黄龙脸色大变,问江公明道:“这里怎么会有鞑子?髡贼已经降了鞑子?”

江公明笑道:“非也,不是我大宋降了鞑子,而是鞑子降了我大宋。那些是布司令麾下的夷丁家眷,刚从济州府迁过来!”

黄龙更加惊讶,问道:“布总兵已经灭了建奴?这么快?”不知不觉间,黄龙自己都没发现,他对布特的称呼已经变了。

江公明道:“那倒没有,不过布司令刚在镇江堡和盖州大败建奴,正要光复海州。相信不久之后,布司令就能直捣沈阳、斩首奴酋!”

江公明一边说,一边指向正在上船的国民军旅顺大队说道:“那是发往盖州的兵马,布司令正召集各路大军,打算与奴酋决一死战,连山东的鹿总兵和济州府的冯府尹都派了兵去支援布司令!”

黄龙若有所思的问道:“你是说屺母岛的鹿总兵也派了兵去打鞑子?”

“那当然,杀鞑子是很多大宋首长共同的……”说到这,江公明感觉自己似乎说漏嘴了,马上住口不语,跟黄龙相对无言。

……

1637年10月27日中午,镇江堡。

已经四十多岁的前东江镇老兵、现在的安东生产建设兵团的民兵中队长赵大栓蹲在城门口,一边啃着炊饼,一边回忆着童年,三十多年前那场大迁徙还历历在目。

赵大栓记得清楚,万历三十四年(1606年)开春,宽甸六堡的土墙根下挤满了哭天抢地的老百姓。李成梁的亲兵队挨家砸门,硬把六万多人往西边赶。他堂叔舍不得新盖的三间瓦房,抱着门槛不撒手,被军汉一枪杆敲断了两颗门牙。

迁移百姓那天,有个老秀才在官道旁哭喊:"李爷,您这是给鞑子送刀子啊!"这话后来竟一语成谶。

这些被撵出家园的流民,有的钻进长白山当了土匪,更多拖家带口投了建州女真。努尔哈赤倒是来者不拒,转头就把青壮编进八旗军。那些被李成梁亲手赶走的汉人铁匠,转眼就在抚顺城外支起二十座炼铁炉。

等朝廷发觉宽甸故地成了努尔哈赤的练兵场,李成梁早躺进楠木棺材了。他亲手带出来的辽东铁骑,后来在萨尔浒被八旗军歼灭。那些被赶出家园的汉民,后来帮着女真人打造攻城云梯。

到了天启元年(1621年)清明,一队八旗兵摸进李成梁的家族墓地,其中就有赵大栓,一个当年被撵出宽甸的流民后代。他们砸开墓室时,发现陪葬的鎏金盔甲早被蛀成空壳,倒是李成梁的宝剑依然寒光凛冽——后来成了皇太极的佩剑。

远在沈阳城的努尔哈赤听说这事,特意叫人捎去三坛老酒。酒坛子摆在残破的坟茔前,坛底印着"宽甸烧锅"四个褪色红字。

努尔哈赤的崛起,很大程度上是由千千万万像赵大栓这样被明朝压迫的辽东汉人成全的。然而努尔哈赤造反成功后,很快却又将屠刀伸向汉人,导致辽东汉人跟建奴决裂。于是在几个月后,当时身为镇江堡守兵的赵大栓追随上官陈良策起义,帮助毛文龙夺取了镇江堡。可惜毛文龙没本事守住镇江堡,导致赵大栓只能跟着毛文龙“转进”皮岛,这一走就是16年。现在,赵大栓终于又回到了镇江堡。根据上级的指示,等到更多的皮岛民兵登陆镇江堡之后,他们还将对辽东长城外的宽甸六堡进行试探性进攻。如果能打下来,赵大栓就能重返故乡,并且在那里分到土地,开始新生活。“回家的诱惑”让赵大栓心中充满了对新生活的憧憬,一边吃炊饼一边呵呵傻笑!然而下午赵光召开的军事会议上,参会的赵大栓得到的消息却是,国民军将会带领部分民兵沿着驿道进攻凤凰城至连山关一线,吸引东线建奴的注意力,为布司令在西线的攻势减轻压力。……1637年10月27日下午,皮岛。刚回到皮岛不久的国民军士兵再次登船,很多士兵在内心吐槽:刚从镇江堡回来,现在又要回镇江堡,上头这是在耍我们吗?沈世魁叔侄也收到了布特的飞鸽传书,并按布特的要求派遣国民军铁山大队前往镇江堡。

最早制定的军事计划中,原本铁山大队和旅顺大队都是运到盖州的。但在目前的分兵态势下,让铁山大队配合赵光的安东大队发起东线攻势、分摊满清注意力是更好的选择!

注1:相关数据根据《东江镇攻略3》和《东江镇攻略26》的设定推算。

番外3:关于目前《东江镇攻略》的两个写作Bug

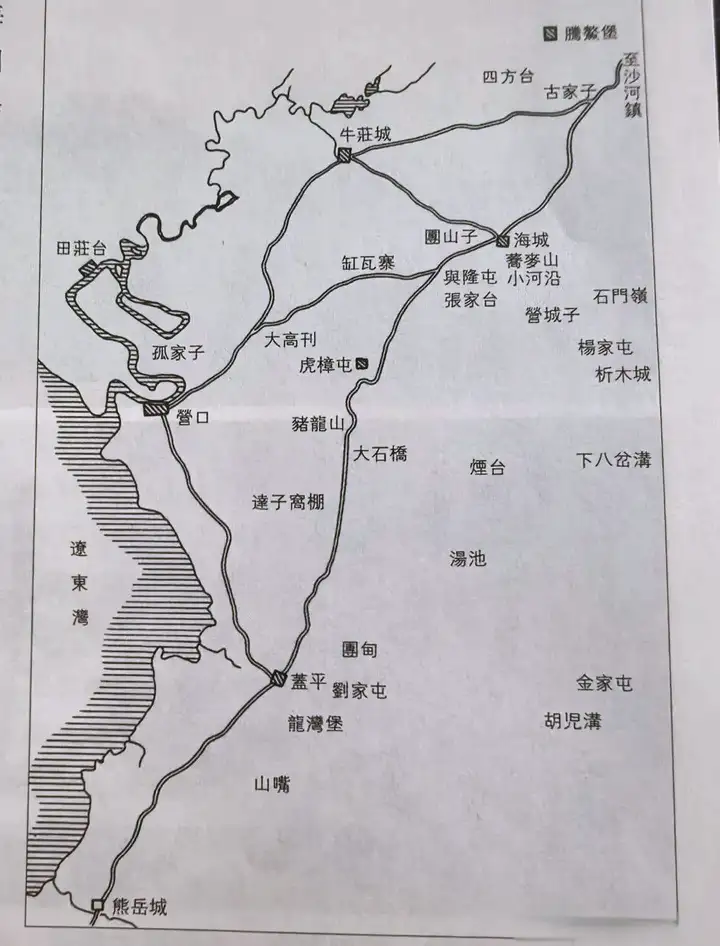

一、牛庄距离海岸有多远?

最早写第36节牛庄这一战时,我设定牛庄位于辽河入海口。原因一是我在查牛庄的历史资料时,查到“1378年,明朝在辽河入海口左岸的牛庄设立辽海卫”,二是查看营口地图时意外发现了“牛庄海关旧址”。

这两点使我误以为,牛庄在辽河入海口附近,在营口市,甚至以为牛庄可能是营口的旧称。

结果后来我又意外发现,牛庄在现代的行政区划是“海城市牛庄镇”,距离海州卫古城大约20公里,距离海岸线有40多公里。至少在甲午战争时,牛庄已经距离海岸线很远了。

这样一来,我的写作就算出了Bug,误把牛庄当营口。

所以后来我对相关章节进行了删改,删除了牛庄=营口的描述。

不过明末牛庄距离海岸线的距离,我始终查不到相关资料,只能确定牛庄在明初靠近海岸线,在清末已经距离海岸线很远。

这就是大自然的鬼斧神工,就像在两千年前,长江入海口在镇江、扬州一带,一千年前长江入海口转移到了江阴一带,现在长江入海口位于上海。

所以相关的修改,我只是淡化了牛庄靠近海岸线的描述,将开炮的海巡艇位置由“海面上”换成了“辽河水面上”,将“片片帆影”的位置由“海面上”换成了“远处”,没有改插图,并保留了牛庄包衣在“辽河入海口,牛庄附近的海滩上”煮盐的描写。

如此修改的原因:

1、明末的牛庄依然有可能靠海,或者牛庄以南的辽河宽阔到像大海,

类似的是,现在的长江口宽度达90公里,如同大海,以至于现在部分上海土著将去长江口游览称为“去看大海”,大家可以将长江口理解为一个丰水期灌满了长江水、枯水期一半长江水一半海水的“海湾”。

2、明末牛庄距离海岸线应该不到20公里,在明末辽东那种人类定居点稀少的地方,去20公里以内的地方依然可以算“附近”。

二、没有“尚可义”,只有尚可进和尚之义

关于明清旅顺之战的史料,包括旅顺博物馆的显忠祠碑,都说尚可喜的兄弟“尚可义”在旅顺之战中和黄龙一起战死了,本文对“尚可义”的描写基本遵循这些史料。

但前些年有人考证发现,旅顺之战中战死的不是“尚可义”,而是尚可喜的侄子尚之义。而尚之义的父亲、尚可喜的哥哥——尚可进,后来跟尚可喜一起投靠了满清。所谓的“尚可义”,应该是相关史料把尚可进、尚之义两父子“合并”成了一个人。

我也是最近才知道这一消息,知道后犹豫了好久,不知该不该把“尚可义”改为“尚之义”,并增加对“尚可进”的描写。

后来决定,不改了。

一来微信公众号对文章的修改有次数限制,只能改一次,有的章节可能已经改不了了。

二来我写的是小说,不是正史,没必要100%符合历史。

三来我不是一个擅长人物刻画的作者,实在没心思去写原本在历史上就没啥存在感的尚可进。